Chancen und Risiken der Digitalisierung kritischer kommunaler Infrastrukturen an den Beispielen der Wasser- und Abfallwirtschaft

- Projektteam:

Pauline Riousset und Saskia Steiger (Projektleitung),

Claudio Caviezel - Themenfeld:

- Themeninitiative:

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung;

Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit - Analyseansatz:

TA-Projekt

- Starttermin:

2019

- Endtermin:

2023

Dienstleistungen der Daseinsvorsorge wie die Grundversorgung mit Wasser oder die Abwasser- und Abfallentsorgung sind unverzichtbar für die Gesellschaft und werden oft von Kommunen erbracht. Die Folgen der COVID-19-Pandemie oder des Ukraine-Kriegs, aber auch langfristige klimatische oder demografische Veränderungen stellen die Kommunen und die mit der Erfüllung der Aufgaben beauftragten Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. Im Rahmen des Projekts haben wir deshalb den Einsatz digitaler Lösungen in der Wasser- und Abfallwirtschaft untersucht und Wege identifiziert, wie die Potenziale der Digitalisierung bei gleichzeitiger Gewährleistung der Ver- und Entsorgungssicherheit nachhaltig ausgeschöpft werden können.

Auf einen Blick

sprungmarken_marker_3974

Von Einzelanwendungen zu vernetzten und autonom agierenden Gesamtsystemen

Digitalisierung findet in der Wasser- und Abfallwirtschaft fortlaufend statt. Sie begann bereits vor über 40 Jahren mit dem Einzug von Computern für Verwaltungs- und Modellierungsaufgaben. In der Wasserwirtschaft wurde zunehmend Elektronik für die Anlagensteuerung auf Basis von Soll- und Grenzwerten verbaut. Heute setzen die meisten Wasserbetriebe in weiten Teilen ihrer Anlagen digitale Automatisierungstechnik ein. Größere (z. B. Klärwerke) oder in der Fläche verteilte Anlagen (z. B. Brunnen) lassen sich mithilfe von Prozessleitsystemen aus der Leitwarte zentral überwachen und steuern. Auch die meisten Verwaltungsaufgaben (Personalplanung, Verbrauchsabrechnung etc.) erfolgen mit digitaler Unterstützung. Allerdings kommen hierfür unterschiedliche Softwaresysteme zum Einsatz, sodass noch Optimierungspotenzial durch Systemintegration besteht.

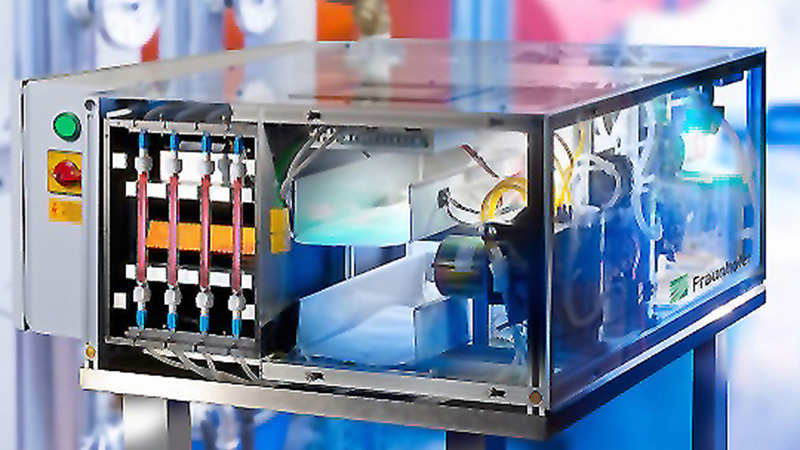

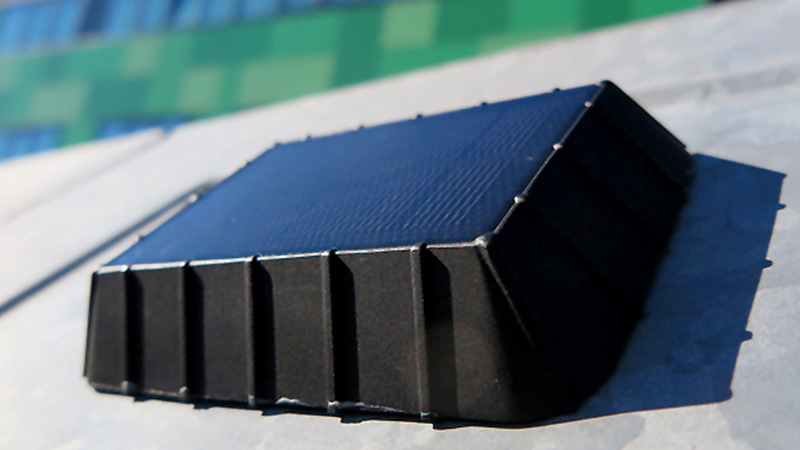

In der kommunalen Abfallwirtschaft sind die Bereiche mit hohem Anteil an manuellen Tätigkeiten, also vor allem die Abfallerfassung und der Abfalltransport, noch vergleichsweise wenig digitalisiert. Dagegen haben die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE) viele Verwaltungsaufgaben (Gebührenabrechnung, elektronische Dokumentation nachweispflichtiger Abfälle etc.) bereits weitgehend digitalisiert, wenngleich wie in der Wasserwirtschaft auch hier Effizienzverbesserungen möglich sind. Moderne Abfallbehandlungsanlagen sind bereits mit digitaler Automatisierungstechnik ausgestattet. Hier liegen die Bemühungen derzeit in der Weiterentwicklung der Sensortechnik für eine bessere Abfalltrennung.

Die Perspektiven der Digitalisierung in der Wasser- und Abfallwirtschaft bestehen in einer stärkeren Vernetzung der vorhandenen Einzelanwendungen hin zu immer größeren integrierten Systemen. In der Vision sollen so weitgehend autonom agierende Gesamtsysteme entstehen, die ohne menschliches Eingreifen in komplexen Umgebungen funktionieren. Der Weg dahin ist allerdings noch weit.

Förderung einer Kreislaufwirtschaft steckt noch in den Kinderschuhen

Der Digitalisierung werden in der Abfallwirtschaft hohe Potenziale für effizientere Betriebsprozesse und die Stärkung der Kreislaufwirtschaft zugeschrieben. Bei den örE zielen die aktuellen Aktivitäten vor allem auf betriebswirtschaftliche Effizienzgewinne und die Optimierung von Dienstleistungen ab, während die Rückgewinnung von Wertstoffen im Sinne der Kreislaufwirtschaft bisher weniger im Fokus steht. Dies hat systemische Gründe, denn die Kommunen profitieren derzeit wenig vom Absatz von Wertstoffen. Die Potenziale für einen stärkeren Ressourcenschutz liegen hier eher in der Intensivierung der Kommunikation zwischen den örE und ihren Kunden, um für eine sortenreine Sortierung und Abfallvermeidung zu sensibilisieren, sowie mit anderen Branchenakteuren, um z. B. Informationen zur Materialzusammensetzung von Abfällen auszutauschen.

Künftig wäre darauf zu achten, dass Investitionen in die Digitalisierung stärker als bisher an den Zielen der Abfallhierarchie ausgerichtet werden. Dazu wäre eine Verbindung der Informationssysteme von örE mit vorgelagerten Produktions- und Nutzungsschritten erforderlich, um ohne Unterbrechung des Informationsflusses die in Produkten enthaltenen Materialien und ggf. toxischen Stoffe zu dokumentieren. Grundsätzlich gilt aber, dass digitale Lösungen nur ein Teil eines breiteren Maßnahmenbündels zur Etablierung der Kreislaufwirtschaft darstellen. Hierzu gehören auch beispielsweise ein ökologisches Design sowie die Reparierbarkeit und Wiederverwendung von Produkten.

Ohne zentrale Dateninfrastruktur keine Wasserwirtschaft 4.0

Insbesondere eine verstärkte Erhebung, Nutzung, Verknüpfung und Auswertung von wasserrelevanten Daten verspricht neue Lösungsansätze für die Bewältigung der Herausforderungen, denen sich die Wasserwirtschaft aktuell zu stellen hat (z. B. Sicherung der Wasserqualität, Beherrschung von Extremwetterereignissen, Vermeidung von Wasserverlusten). Zurzeit liegen allerdings die erforderlichen Daten häufig nur fragmentiert und voneinander isoliert auf IT-Systemen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen, bei Behörden oder bei anderen Akteuren, z. B. aus Industrie oder Landwirtschaft vor. Unzureichend kompatible Schnittstellen erschweren den Datenaustausch weiter. Teilweise fehlen die Daten auch ganz, da beispielsweise Leitungs- und Kanalnetze gegenwärtig noch unzureichend mit Sensortechnik ausgestattet sind.

Innovationen wie digitale Wasserzähler, Geoinformationssysteme, digitale Zwillinge oder webbasierte Datenplattformen bilden die Grundlage für eine verbesserte Vernetzung und integrierte Datennutzung in der Wasserwirtschaft. Die Verbreitung dieser digitalen Technologien hat allerdings gerade erst begonnen. Treiber der Diffusion sind einzelne innovative Unternehmen, die aufgrund ihrer Größe über ausreichende finanzielle und personelle Ressourcen zur Erprobung und Einführung neuer Technologien verfügen. Um auch kleinen und mittleren Betrieben die Teilhabe an der Digitalisierung zu ermöglichen, könnten diese beispielsweise durch Beratungsangebote oder finanzielle Zuschüsse bei Investitionen in Technik oder die Mitarbeiterausbildung staatlich unterstützt werden.

Digitalisierung unterstützt die Krisenbewältigung – Nutzen hängt vom konkreten Ereignis ab

In der Wasserwirtschaft ist der Umgang mit Störungen und Krisen ohne den zumindest begleitenden Einsatz von digitalen Technologien nicht mehr denkbar. Ihr Nutzen hängt allerdings vom konkreten Ereignis ab. Während digitale Anwendungen, wie das Prozessleitsystem, bei einer Hitzewelle intensiv verwendet werden, um die begrenzt vorhandenen Wasserressourcen durch eine situationsangepasste Steuerung bestmöglich zu nutzen, können sie bei einem Stromausfall erwartungsgemäß viel weniger Unterstützung leisten.

Eine Folge der voranschreitenden Digitalisierung ist, dass Störungen im Prozessablauf zunehmend automatisiert behoben werden. Dies kann beim Personal zu einem schleichenden Kompetenzverlust führen, wobei die menschliche Erfahrung für die Wiederherstellung des Normalbetriebs entscheidend bleibt. Die Digitalisierung Kritischer Infrastrukturen sollte daher mit Augenmaß erfolgen.

Überbetriebliche Kooperationen und Investitionen in Infrastruktur und Kompetenzen sind der Schlüssel

Die größten Potenziale der Digitalisierung bestehen in der digitalen Verknüpfung von Anlagen, Unternehmensbereichen sowie von vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsprozessen. Mit einer zielgerichteten Förderung von überbetrieblichen Kooperationen sowie von Maßnahmen zur Standardisierung von Datenschnittstellen könnte die Digitalisierung der Wasser- und Abfallwirtschaft politisch unterstützt werden.

Unzureichende infrastrukturelle Rahmenbedingungen stellen oft ein Hemmnis für die Einführung digitaler Innovationen dar. Ein Förderschwerpunkt sollte daher beim Infrastrukturausbau, z.B. für eine flächendeckende Breitbandversorgung oder für öffentliche Cloud-Infrastrukturen, gelegt werden. Schließlich sollte der Kompetenzaufbau bei den Beschäftigten beider Branchen gefördert werden, um einen fachgerechten und sicheren Umgang mit den Technologien sicherzustellen.

Der erhöhte Schutzbedarf für die IT-Systeme könnte vor allem kleinere Unternehmen überfordern

Durch die voranschreitende Digitalisierung erhöhen sich die Vernetzung und die Komplexität der IT-Systeme in wasserwirtschaftlichen Betrieben. Dies lässt auch die Risiken für menschliche Bedienfehler oder technisches Versagen ansteigen. Eine wachsende Gefährdung geht außerdem von vorsätzlichen Cyberangriffen aus, wobei sich die Bedrohungslage seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs verschärft hat. Die Wasserwirtschaft gehört zu den Kritischen Infrastrukturen, weshalbes betriebskritische IT-Sicherheitsvorfälle zu vermeiden sind.

Das IT-Sicherheitsgesetz von 2015 setzt den gesetzlichen Rahmen für die Informationssicherheit in Kritischen Infrastrukturen. Es verpflichtet große Unternehmen der Wasserwirtschaft, ihre betriebskritischen IT-Systeme nach dem Stand der Technik abzusichern. Für die große Mehrheit der kleinen und mittleren Betriebe gab es bisher jedoch keine gesetzlichen Regelungen, weshalb sie Schutzmaßnahmen – wenn überhaupt – nur auf freiwilliger Basis umsetzen. Die bis Oktober 2024 in nationales Recht umzusetzende NIS-2-Richtlinie sieht allerdings künftig auch für mittlere Unternehmen gesetzliche Pflichten zum Schutz ihrer IT-Systeme vor.

Durch das IT-Sicherheitsgesetz von 2015 konnte bei großen Unternehmen eine deutliche Verbesserung der Informationssicherheit erreicht werden. In kleinen und mittleren Betrieben hängt das Schutzniveau hingegen besonders vom Sicherheitsbewusstsein in den Unternehmensleitungen ab. Hier fehlt es teilweise noch an einem ausreichenden Verständnis für die Gefährdungen der Informationssicherheit. Außerdem stellen die begrenzten finanziellen und fachlichen Ressourcen oft ein Hemmnis für die Implementierung von Schutzvorkehrungen dar. Gleichwohl setzen auch viele kleine und mittlere Betriebe proaktiv und im Rahmen ihrer Möglichkeiten Maßnahmen zur Verbesserung der Informationssicherheit um.

Politische Unterstützungsmaßnahmen zur Förderung der Informationssicherheit in der Wasserwirtschaft bieten sich für kleine und mittlere Betriebe an. Diese müssen häufig erst für das Thema sensibilisiert und aufgrund der begrenzten Ressourcen generell viel stärker als große Unternehmen unterstützt werden. Möglichkeiten dazu bieten etwa zielgerichtete Informationskampagnen, die staatliche Unterstützung der Aus- und Weiterbildung von Beschäftigten oder eine stärkere Bewerbung bestehender bzw. die Implementierung neuer Förderinstrumente.

Digitale Technologien nur Teil der Lösung - Digitalisierung braucht politische Gestaltung

Trotz der hohen Erwartungen, die an eine weiter voranschreitende Digitalisierung für die Bewältigung künftiger Herausforderungen gestellt werden, können digitale Technologien immer nur ein Teil der Problemlösung sein. Ihr Einsatz ist vor allem dann sinnvoll, wenn sie in ganzheitliche Strategien zur nachhaltigen Weiterentwicklung der Abfall- und Wasserwirtschaft eingebettet werden. Die Digitalisierung erfordert somit Gestaltung, um die Potenziale bestmöglich zu erschließen und Risiken zu minimieren. Dazu kann und muss auch die Politik beitragen.

Downloads

|

TAB-Arbeitsbericht Nr. 205 |

|

|

Chancen und Risiken der Digitalisierung kritischer kommunaler Infrastrukturen an den Beispielen der Wasser- und Abfallwirtschaft (PDF)

TAB-Fokus no. 41 |