E-Voting – alternative Wahlformen und ihre Absicherung

- Projektteam:

Simone Ehrenberg-Silies (Projektleitung), Anne Busch-Heizmann, Jost Lüddecke

- Themenfeld:

- Themeninitiative:

Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung

- Analyseansatz:

TA-Kurzstudie

- Starttermin:

2021

- Endtermin:

2023

Die vom TAB erstellte Kurzstudie wurde vom Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung am 05. Juli 2023 abgenommen.

sprungmarken_marker_1782

Gegenstand und Ziel der Untersuchung

E-Voting wird in dieser Studie gleichbedeutend mit Internetwahlen als Wahl mit digitalen Endgeräten aus der Distanz verstanden, etwa von zu Hause aus, also in Umgebungen, in denen keine direkte Wahlbeaufsichtigung durch Wahlvorstände erfolgen kann.

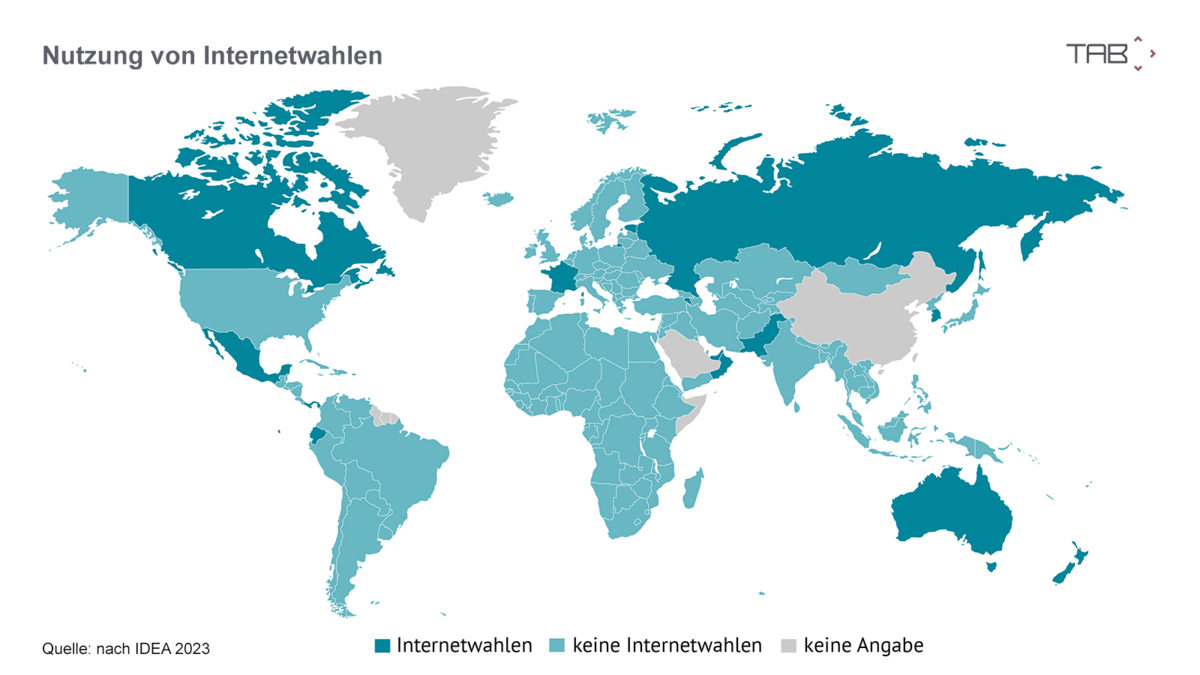

Das neuartige Wahlverfahren wird mit unterschiedlichen Vorteilen und Nachteilen in Verbindung gebracht. Ländervergleichende systematische Längsschnittstudien fehlen jedoch bislang, die aufzeigen könnten, ob sich diese tatsächlich bestätigen lassen. Dies liegt auch an den wenigen Praxisbeispielen für E-Voting, die für eine Analyse herangezogen werden können. Derzeit wird E-Voting nur in 14 Ländern bei kommunalen, regionalen oder nationalen Wahlen eingesetzt. Nur die Hälfte davon sind Demokratien.

Ziel der Kurzstudie war es, die Vor- und Nachteile von E-Voting im Vergleich zu konventionellen Wahlverfahren durch persönliche Stimmabgabe in einem Wahlbüro bzw. Briefwahl zu analysieren. Den Kern der Untersuchung bildeten drei Fallstudien zu Ländern, in denen Onlineabstimmungssysteme in kommunalen, regionalen, nationalen oder europäischen Wahlen bereits erprobt wurden bzw. kontinuierlich eingesetzt werden – Estland, Schweiz und Norwegen. Eine Betrachtung des Diskussionsstands zum Thema E-Voting in Deutschland sowie ein szenarienbasierter Ausblick auf mögliche weitere Entwicklungen im Hinblick auf Internetwahlen in Deutschland sollten die Untersuchung abrunden.

Zentrale Ergebnisse

Als mögliche Vorteile von E-Voting werden vor allem Inklusions- und Effizienzaspekte sowie die Hoffnung auf eine höhere Wahlbeteiligung diskutiert. Mögliche Nachteile beziehen sich hauptsächlich auf technologische Aspekte, wie die Nachvollziehbarkeit der eingesetzten Technologien und Verfahren für die breite Bevölkerung und das Risiko, dass durch Sicherheitsmängel bei der eingesetzten Soft- und Hardware sowie bei der Vorbereitung und Durchführung von Internetwahlen Wahlergebnisse verfälscht oder manipuliert werden könnten – in einem Ausmaß, das bei der Brief- und Urnenwahl schlicht nicht möglich wäre.

Die Kurzstudie zeigt, dass die Wahlrechtsgrundsätze Allgemeinheit, Freiheit, Gleichheit, Geheimheit und Öffentlichkeit der Wahl von den einzelnen Wahlverfahren– je nach konkreter Ausgestaltung des Wahlsystems – unterschiedlich gut erfüllt werden können. In Bezug auf E-Voting gelten die Aussagen natürlich nur unter der Prämisse, dass nicht manipuliert wurde.

Das Wahlgeheimnis und die Freiheit der Wahl können prinzipiell am besten durch die Urnenwahl im Wahllokal gewährleistet werden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Freiheit der Wahl bei Internetwahlen besser gewährleistet werden als bei Briefwahlen. Eine dieser Voraussetzungen, auch wenn sie allein nicht ausreichend wäre, ist die Möglichkeit des Vote Updatings (Möglichkeit der wiederholten Stimmabgabe, wobei nur die zuletzt abgegebene Stimme zählt).

Dem E-Voting wird das Potenzial zugeschrieben, die Teilnahme von Personen mit Wahlabsicht zu erleichtern, die bisher Zugangsbarrieren hatten (z. B. aufgrund von Mobilitätseinschränkungen oder kognitiven Einschränkungen). Voraussetzung dafür ist, dass E-Voting selbst barrierefrei gestaltet wird. Interessenvertreter/innen aus dem sozialen Bereich sehen allerdings die Gefahr, dass eine Einführung eines E-Votingwahlsystems dazu führen könnte, dass die Barrierefreiheit der anderen Wahlmodi nicht mehr verbessert werden würde. Zudem weisen sie darauf hin, dass das Verständnis von Inklusion nicht auf den reinen Akt der Stimmabgabe an sich reduziert werden könne. Vielmehr gehe es auch um eine erfahrbare Teilhabe an einem gesamtgesellschaftlichen Prozess, die durch die physische, sozial erlebte Anwesenheit beim Wahlakt in einem Wahllokal besser gewährleistet werden könne als durch das Wählen allein zu Hause per E-Voting.

Die Bilanz hinsichtlich einer höheren Wahlbeteiligung durch E-Voting fällt bis dato in der Realität gemischt aus: Während beispielsweise die Wahlbeteiligung bei Hochschulwahlen an der Universität Jena merklich erhöht werden konnte, stellt der Europarat für Wahlen in seinen Mitgliedsländern – wenn überhaupt – nur einen sehr geringen positiven Effekt fest. Bei den Sozialwahlen 2023 in Deutschland, bei denen von rund 51 Mio. Wahlberechtigten erstmals 20 Mio. online abstimmen konnten, sind ebenfalls keine positiven Effekte erkennbar.

Allerdings deutet das estnische Fallbeispiel darauf hin, dass E-Voting möglicherweise einen stabilisierenden Effekt auf die in vielen Demokratien tendenziell sinkende Wahlbeteiligung haben könnte.

Die Treiber und Barrieren für die Einführung von E-Voting korrespondieren stark mit den genannten Vor- und Nachteilen. Relevant ist beispielsweise, ob im gesellschaftlichen Diskurs der jeweiligen Länder Sicherheits- oder Inklusionsthemen dominieren. Von Bedeutung ist auch, wie die Wahlrechtsgrundsätze Allgemeinheit der Wahl und Geheimheit der Wahl interpretiert und abgewogen werden. Wird der Allgemeinheit der Wahl der Vorrang eingeräumt und gleichzeitig, wie in Estland, das Wahlgeheimnis als Mittel zum Zweck, aber nicht als Ziel an sich interpretiert, sind die Rahmenbedingungen für die Einführung von E-Voting günstiger. Ein weiterer zentraler Faktor, der für die Einführung von E-Voting förderlich ist, ist das Vorhandensein sonstiger E-Governmentangebote und -Dienstleistungen.

Einer Einführung von E-Voting bei Bundestagswahlen steht die aktuelle Auslegung des Wahlrechtsgrundsatzes der Öffentlichkeit durch das Bundesverfassungsgericht entgegen, die eine Nachvollziehbarkeit des elektronischen Wahlvorgangs durch die breite Öffentlichkeit verlangt. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass das Bundesverfassungsgericht unter dem Eindruck gesellschaftlicher Entwicklungen in Zukunft eine andere Abwägung zwischen dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl und dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl vornimmt. Dies könnte dann der Fall sein, wenn auch in Deutschland umfassende E-Governmentdienstleistungsangebote für die Bürger/innen geschaffen worden sind und eine digitale Interaktion mit staatlichen Institutionen üblich geworden ist. Die weltweit geringe Verbreitung von E-Voting in Demokratien mit höherem Digitalisierungsgrad als Deutschland zeigt jedoch, dass dies nicht zwingend der Fall sein muss. Gegen den Einsatz von E-Voting bei Bundestagswahlen in naher Zukunft sprechen auch die gestiegene Bedrohungslage durch Cyberattacken und die Befürchtung, dass Vorwürfe der Wahlmanipulation aufgrund fehlender Überprüfungsmöglichkeiten durch die Öffentlichkeit bei Internetwahlen nur schwer auszuräumen wären.

Hohe technische und sicherheitsrelevante Voraussetzungen beim E-Voting auf der einen Seite und der vergleichsweise geringe Nutzen im Hinblick auf die Erreichung der erklärten Ziele des neuartigen Wahlverfahrens auf der anderen Seite dürften ein Grund für die weltweit geringe Verbreitung sein.

Download Kurzstudie

|

TAB-Kurzstudie Nr. 5 E-Voting – alternative Wahlformen und ihre Absicherung (PDF)

Ehrenberg-Silies, S.; Busch-Heizmann, A.; Lüddecke, J.

|

Stellv. Leitung TAB-Kooperation des iit

Veranstaltung

Öffentliches Fachgespräch am 6. April 2022 im Bundestag:

E-Voting – alternative Wahlformen und ihre Absicherung

Im öffentlichen Fachgespräch wurden die Zwischenergebnisse der Kurzstudie in Form eines Thesenpapiers vorgetragen und mit Sachverständigen diskutiert. Das Thesenpapier ist vorläufig und fasst die Zwischenergebnisse und den bisherigen Wissenstand der seit Juli 2021 sich in der Erarbeitung befindenden Kurzstudie in Form von Thesen nach dem Verständnis der Autor/innen zusammen. In der finalen Kurzstudie werden u. a. auch die Erkenntnisse des Fachgesprächs einfließen.

In den Medien

- sueddeutsche.de (19.02.2026), Bayerns Digitalminister plädiert für E-Voting bei künftigen Wahlen.

- egovernment.de (05.12.2023) Löst E-Voting die Brief- und Urnenwahl ab?

- heise.de (01.10.2023) Bedrohung durch Cyberattacken und Vorwürfe der Wahlmanipulation. Gegen den Einsatz von Online-Wahlen auf Bundes- und Länderebene sprechen Forschern zufolge etwa die gestiegene Bedrohung durch Cyberattacken und Manipulation.

- Deutschlandfunk / Forschung aktuell (16.04.2022), Online-Wahlen. Der Bundestag lotet die Optionen für die elektronische Stimmabgabe aus. Podcast zum öffentlichen Fachgespräch.

- heise online (07.04.2022), Experten im Bundestag: Online-Wahlen als "Killer-App" für die eID. Artikel zum öffentlichen Fachgespräch.

Weitere Publikation zum Thema

|

Themenkurzprofil Nr. 26 |